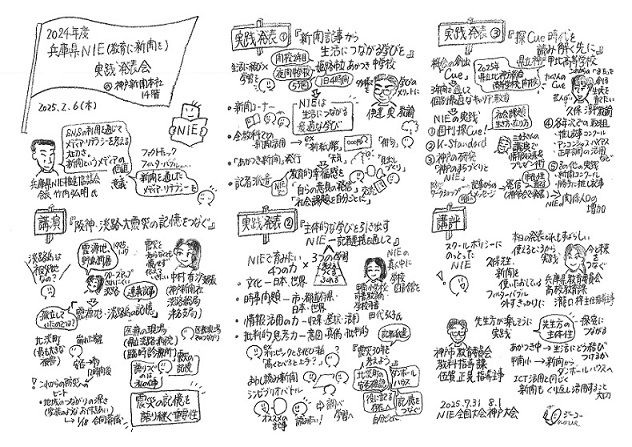

2月4日・よみうり神戸ホールで開催 参加者51人

【参加者の感想】順不同

川崎 芳徳・県立須磨友が丘高校校長

このたびは、大変お世話になりました。素晴らしい発表の舞台を与えていただけましたこと、深く感謝申し上げます。

岸本総局長様の、わかりやすく、「なるほど!」と目から鱗のお話。そして、心打たれる投稿のご紹介と、実に学び多いご講演でした。

そして、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に夜間中学校・・・実に多様な生徒の取組を見させていただくことができました。新聞を通した学びの輪がますます広がり、「『人として』いかに生きていくのか」のヒントや、そのエネルギーを、互いに供給しあえる関係を、さらに確立していくことの重要性を実感しました。

ありがとうございました。

齋藤 隆夫・神戸市立いぶき明生支援学校教諭

先日は、NIE実践発表会に参加させていただき、ありがとうございました。このような貴重な機会に参加できたことをうれしく思います。小学校や高等学校、特別支援学校や夜間中学校まで多校園種にわたる実践が聞けて大変勉強になりました。

個人的になりますが、以前、阿部先生(丸山中学校西野分校)と同じ学校に勤めていたこともあり、夜間中学校の取り組みに非常に興味を持ちました。

学ぶことへの意欲の引き出し方や、発見から共感し、ともに学び合う姿に感動いたしました。新聞を通した学びには、とても多くの学びがあることに改めて驚かされました。

今回学んだことを自分自身の取り組みに生かしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

古米 弘明・神戸市教育委員会事務局教科指導課担当係長

各校の実践発表をすべて聞くことができて良かったです。

特別支援学校と夜間中学校においては、教育に新聞をどのように取り入れるのかについての発表でその取り組みについて関心を持って聞かせていただき、そして感心いたしました。

特別支援学校の「まずは新聞に触れてみる」という取り組みはどの学校においても実践できることだと思いました。

夜間中学校の「新聞がどのように生徒に見えているのか」という教師の気づきから、活字を読むことを苦手に感じている生徒に対して、どのようにすれば、情報を手に入れて考えたり、理解したりすることができるかという視点できめ細やかな取り組みを行っていました。

小学校と高等学校については、防災をテーマとしたに取り組みでしたが、これ以外にもいろいろなテーマを取り扱うことができるため、どの校種においても今後の新聞教育を考える手掛かりとなりました。

西宮市の中学校の取り組みは新聞を通して生徒が工夫や発想をいだき、そこで見いだした考えを社会へ発信して、関与していくというものでした。新聞教育を今後発展させていく上で、その在り方の一例を示した取り組みであったと感じました。

各学校の特色ある取り組みは、神戸にとどまらず、日本へ、さらには世界へと発信できる内容であり、そのことに感銘を受けました。

4校の新聞教育に携われた先生方に改めて敬意を表します。ありがとうございました。

若生 佳久・日本新聞協会NIEアドバイザー(明石市立大久保小学校教諭)

一番印象に残ったのは、なんといっても夜間中学校の実践です。外国籍の人への実践は、小学校低学年の実践に通じるものがたくさんあります。あの実践をヒントに低学年では、どのような授業ができるのかを考えてみるのも面白いなと思いました。

また、特別支援学校の実践もやってみたいとも思いました。特に、1面にシールを貼るといういうのがすぐにできて子どもへの社会への関心を高めるにも効果があると思いました。

再任用ですから、来年度担任も怪しいところですが、担任をもてればやってみたいなと思いました。

赤松 三菜子・兵庫県NIE特任アドバイザー(神戸市立高倉中学校校長)

「教科学習にNIEをプラスする!」と銘打って行われたNIE実践発表会では、多種多様な興味深い実践報告がありました。

記者講演では、読者投稿欄の魅力を発信していただき、まさに学習の場を開く契機としてオープニングにふさわしい内容でした。

特別支援学校でのNIE、小高連携のNIE、夜間中学校のNIE、大学や企業と連携する中学校のNIE、どれもが新聞の力を大いに活用して学習の場を開き、学びのセーフティーネットにアクセスしている実践でした。

先生方の発表はもちろん素晴らしかったですが、なかでも高校生の発表は秀逸でした。未来を担う世代がNIEを通して社会に関心を寄せ、自他の思いに触れることは、人と人がつながる温かい社会を創り出すことでしょう。

本年度のNIE実践指定校の発表がさらなる発展を遂げ、今後のNIE実践につながることを大いに期待しています。

井上 幸史・日本新聞協会NIEアドバイザー(姫路市立城北小学校教頭)

「社会へアクセスする端子・セーフティーネットとして」のNIEについて、人と人・個人と社会・知識と体験・過去と未来...など、様々な要素をつなぐ役割を果たしていることを4つの実践を通して学ぶことができました。

NIEアドバイザーとして勉強になりました。ありがとうございました。

坂本 多津子・県立有馬高校教頭

このたびの発表会では、はじめに、秋田会長様のごあいさつを通して、生徒と社会をつなぐことをはじめとする、NIEの意義について学ばせていただくことができました。

次に、新聞エッセー投稿についてのご講演では、エッセー投稿記事をふまえてご説明くださり、その記事に感銘を受け、エッセー投稿の奥深さを知ることができました。

続いて、実践発表においては、特別支援学校、夜間中学校、中学校、高等学校と多様な校種における発表を拝聴させていただくことができましたが、それぞれの学校において、日々の教育活動に生かしたいと思える多くの事例がありました。なかでも、県立須磨友が丘高等学校においては、NIEを中心として、地域とつながり、兵庫の課題である「防災」の取り組みに発展されたことは素晴らしいものであり、大変刺激を受けました。

全体を通して、NIEの教育的意義と今後の広がりが未知数であることを感じております。

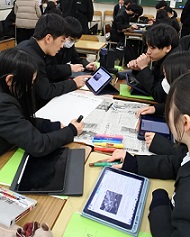

教育に新聞を活用する「NIE」の公開授業が12月19日、神戸市東灘区の神戸大付属中等教育学校で開かれた。同校の中学3年生約40人が参加。それぞれの将来の目標やお金の流れを盛り込んだ人生計画、予想されるリスクなどについて、新聞社のオンライン記事をベースに、調べた結果を発表した。

教育に新聞を活用する「NIE」の公開授業が12月19日、神戸市東灘区の神戸大付属中等教育学校で開かれた。同校の中学3年生約40人が参加。それぞれの将来の目標やお金の流れを盛り込んだ人生計画、予想されるリスクなどについて、新聞社のオンライン記事をベースに、調べた結果を発表した。 新聞を教育現場で活用するNIE(教育に新聞を)活動に取り組む神戸大学付属中等教育学校(東灘区住吉山手5)で、公開授業があった。家庭科の授業でライフデザインを学ぶ3年生約30人が、新聞記事を通して、自身に起こりうるリスクの解決法を考えた。

新聞を教育現場で活用するNIE(教育に新聞を)活動に取り組む神戸大学付属中等教育学校(東灘区住吉山手5)で、公開授業があった。家庭科の授業でライフデザインを学ぶ3年生約30人が、新聞記事を通して、自身に起こりうるリスクの解決法を考えた。 新聞を教育に活用する「NIE」の公開授業が12月5日、神戸市灘区の市立鶴甲小学校であった。6年児童29人が参加 し、「地域の良さを伝えよう」をテーマにパソコンを使った新聞編集に取り組んだ。

新聞を教育に活用する「NIE」の公開授業が12月5日、神戸市灘区の市立鶴甲小学校であった。6年児童29人が参加 し、「地域の良さを伝えよう」をテーマにパソコンを使った新聞編集に取り組んだ。

[写真説明]「新聞に❝ツッコミ❞を」をテーマにした公開授業。生徒たちが、新聞を読んで疑問に思ったことを「ツッコミ新聞」としてまとめた経験などを発表した。「ツッコミ新聞」―。記事の内容に対し、生徒が「問う(ツッコミを入れる)」。関西ならでは?のNIE活動が、参加者の関心を集めた=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

[写真説明]「新聞に❝ツッコミ❞を」をテーマにした公開授業。生徒たちが、新聞を読んで疑問に思ったことを「ツッコミ新聞」としてまとめた経験などを発表した。「ツッコミ新聞」―。記事の内容に対し、生徒が「問う(ツッコミを入れる)」。関西ならでは?のNIE活動が、参加者の関心を集めた=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

写真説明]網干高校の実践発表。同校は今年2月、「地域防災」をテーマに、近くの姫路市立網干西小学校と公開授業を行うなど、地域に根差したNIE実践を続けている=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

写真説明]網干高校の実践発表。同校は今年2月、「地域防災」をテーマに、近くの姫路市立網干西小学校と公開授業を行うなど、地域に根差したNIE実践を続けている=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

各新聞社の関連記事を紹介しています

各新聞社の関連記事を紹介しています

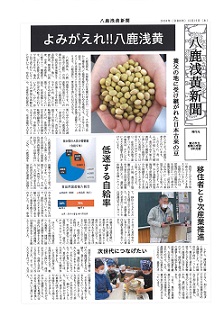

小中学生対象の手作り新聞コンクールを山陰中央新報社(本社・松江市)で担当している。手書きの新聞は肉筆ならではの良さがあるが、日常的に取り組むには手間がかかりすぎるのが難点だ。「新聞作りアプリを使えば、もっと気軽に学習に取り入れてもらえるのではないか」と思い、養父市立宿南小学校の実践発表「新聞づくりアプリ『ことまど』を使った養父市の産業紹介」を聴講した。アプリは「伝えたいこと」を形にし、発信するのに有効なツールであると感じた。

小中学生対象の手作り新聞コンクールを山陰中央新報社(本社・松江市)で担当している。手書きの新聞は肉筆ならではの良さがあるが、日常的に取り組むには手間がかかりすぎるのが難点だ。「新聞作りアプリを使えば、もっと気軽に学習に取り入れてもらえるのではないか」と思い、養父市立宿南小学校の実践発表「新聞づくりアプリ『ことまど』を使った養父市の産業紹介」を聴講した。アプリは「伝えたいこと」を形にし、発信するのに有効なツールであると感じた。

[写真説明]「スモールステップで進めてきた」。特別支援学校のNIE実践発表は示唆に富んでいた=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

[写真説明]「スモールステップで進めてきた」。特別支援学校のNIE実践発表は示唆に富んでいた=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス 渋谷仁崇主幹教諭による公開授業のテーマは「新聞から考える、いのち輝くまちづくり」。3年生が各自の「NIEノート」に貼った切り抜き記事や書きためた感想をもとに、災害、熱中症、ジェンダー平等などの社会課題について意見を発表した。自分ごととして捉えているかがポイントだ。

渋谷仁崇主幹教諭による公開授業のテーマは「新聞から考える、いのち輝くまちづくり」。3年生が各自の「NIEノート」に貼った切り抜き記事や書きためた感想をもとに、災害、熱中症、ジェンダー平等などの社会課題について意見を発表した。自分ごととして捉えているかがポイントだ。 公開授業では、東日本大震災を扱った異なる新聞記事を読み比べ、その内容の違いから、発信者の思いや意図を探った。同一の震災を取り上げた記事でも、地域や時期によって焦点が異なる。比較することで違いが浮き彫りとなり、子どもたちは情報の背景にある発信者の思いなどを推し量ることができた。

公開授業では、東日本大震災を扱った異なる新聞記事を読み比べ、その内容の違いから、発信者の思いや意図を探った。同一の震災を取り上げた記事でも、地域や時期によって焦点が異なる。比較することで違いが浮き彫りとなり、子どもたちは情報の背景にある発信者の思いなどを推し量ることができた。 俳句の町・松山からの参加ということで、分科会第2部、姫路市立飾磨中部中学校の実践発表「NIE俳句~記事の写真から豊かにイメージしよう~」の講評を担当させていただいた。

俳句の町・松山からの参加ということで、分科会第2部、姫路市立飾磨中部中学校の実践発表「NIE俳句~記事の写真から豊かにイメージしよう~」の講評を担当させていただいた。

新聞の写真から一句、 「対立」と「合意」テーマに

新聞の写真から一句、 「対立」と「合意」テーマに

教育現場で新聞を活用する「NIE」(教育に新聞を)の公開授業が10月26日、西宮市の市立浜脇中学校で行われた。1年生の生徒らが新聞記事を活用し、持続可能なまちづくりや社会課題について考え、活発な議論を交わした。

教育現場で新聞を活用する「NIE」(教育に新聞を)の公開授業が10月26日、西宮市の市立浜脇中学校で行われた。1年生の生徒らが新聞記事を活用し、持続可能なまちづくりや社会課題について考え、活発な議論を交わした。

全体会のパネル討議で「ICT時代のNIE」について意見交換する登壇者ら=8月3日、愛媛県県民文化会館

全体会のパネル討議で「ICT時代のNIE」について意見交換する登壇者ら=8月3日、愛媛県県民文化会館

愛媛県立伊予高校が立地する松前町には、県が生産量日本一を誇る特産品「はだか麦」がある。作付面積は町土の1割に及ぶ。生徒たちは「給食利用推進」「スーパーでの販売促進」を目指す班に分かれて、知名度向上案を競った=写真。

愛媛県立伊予高校が立地する松前町には、県が生産量日本一を誇る特産品「はだか麦」がある。作付面積は町土の1割に及ぶ。生徒たちは「給食利用推進」「スーパーでの販売促進」を目指す班に分かれて、知名度向上案を競った=写真。

毎日トップ記事記録/当時の紙面で震災学ぶ

毎日トップ記事記録/当時の紙面で震災学ぶ

NIE(教育に新聞を)活動を進める兵庫県NIE推進協議会の設立20周年を記念し、学校での新聞活用事例を紹介する実践発表会(神戸新聞社など後援)が2月1日、神戸市中央区の市産業振興センターであった。小、中、高、特別支援学校計7校の生徒らが教諭と取り組みを発表した。

NIE(教育に新聞を)活動を進める兵庫県NIE推進協議会の設立20周年を記念し、学校での新聞活用事例を紹介する実践発表会(神戸新聞社など後援)が2月1日、神戸市中央区の市産業振興センターであった。小、中、高、特別支援学校計7校の生徒らが教諭と取り組みを発表した。