教育に新聞を活用する「NIE」の授業が2月7日、三田市の県立有馬高校であった。生徒たちは新聞各紙の社説を読み比べて意見を交わし、広い視野で物事を見ることの大切さを学んだ。

有馬高は、日本新聞協会のNIE実践指定校。総合学科1年の生徒約200人が、「産業社会と人間」の授業で取り組んだ。

森沢亮介教諭(36)の担当クラスでは、同性婚訴訟やエネルギー基本計画などをめぐり、読売新聞など全国紙や地元紙の社説を読み比べた。主張や根拠となる部分の違いについて、6人前後の班で話し合った。

それから一つのテーマを選び、各紙の違いを一覧にして壁新聞のように記載。賛否両論それぞれの意見を出し合ったうえで、班の意見をまとめ、発表した。

森沢教諭は「複数の視点で情報を見比べ、議論して」と呼びかけた。授業に取り組んだ森本小夏さん(16)は「各紙でこんなに主張がさまざまなのかと驚いた。情報をしっかりと調べる目を持ちたい」と話した。

今回の授業は、7月31日、8月1日に神戸市で開かれるNIE全国大会で発表する。=8日付読売新聞朝刊神戸明石、阪神、三田、淡路、播磨姫路、丹波、但馬の各版

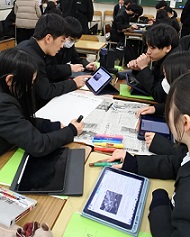

[写真説明]各紙の主張の違いをまとめていく生徒たち(三田市で)

◆

社説比較、多様な視点 有馬高の公開授業で議論

NIE(教育に新聞を)活動に取り組む有馬高校(三田市天神2)で2月7日、公開授業があった。1年2組の約40人がタブレット端末で新聞各紙の社説を読み比べ、論理的な思考や複数の視点で物事を見る大切さを学んだ。

同校は日本新聞協会の実践指定校で、2年生の各教室に新聞2紙が毎日配られ、探究活動に活用されている。今回は2年生になるのを前に新聞に慣れてもらおうと、森澤亮介教諭(36)が「批判的読解力や多様な物事の見方を身につけよう―各紙の社説を比較して」と題して実施した。

「成人の日」「大谷翔平選手のMVP」など六つのテーマで書かれた社説が2紙ずつ用意され、生徒たちは主張、根拠、立場を読み解きながらペアやグループで共有した。「エネルギー基本計画」のテーマでは、1紙が「脱炭素のためには原子力の使用も仕方ない」とする一方、別の社説では「事故があってもなぜ原子力を続けるのか」と批判するなど、異なる主張や立場を書き出しながら考えをまとめた。

北瀬大也(ともや)さん(16)は「SNS(交流サイト)などではよく内容をぱっと見で判断してしまうが、新聞を深く読むと見えるものが変わってくると感じた。授業以外でも各紙を比較してみたい」と興味を深めていた。(尾仲由莉)=9日付神戸新聞朝刊三田版

[写真説明]各紙の社説の違いや自分の考えをまとまる生徒たち=三田市天神2、有馬高校

◆

5紙の社説を読み比べ 兵庫県立有馬高校 NIE公開授業を開催

兵庫県三田市の県立有馬高校(小川秀雄校長)で2月7日、NIE(教育に新聞を)の公開授業が開かれた。授業では生徒たちが新聞各紙の社説を読んで比較。情報には多様性があることなどを学び、その様子を県内各地から訪れた高校教諭6人や同校の教諭らが見学して意見も交換した。

公開授業は兵庫県NIE推進協議会(事務局=神戸新聞内、竹内弘明会長)が主催。有馬高校は2023年度からNIE実践指定校となっている。月ごとに2つの新聞社から新聞の提供を受け、生徒たちに読んでもらい、授業で使える情報収集などにも活用している。

この日の公開授業は総合学科1年生の一クラスであり、朝日、読売、毎日、産経、日経の全国紙5紙と神戸新聞の社説をピックアップ。読み比べたうえでなぜ新聞社によって主張が異なったり同じテーマでも違う解釈があったりするのかなどを約40人の生徒が議論した。

授業を担当したのは同校の森澤亮介教諭(38)。公開授業を担当することになりテーマを決める際に、SNSで様々な情報が飛び交った昨年の兵庫県知事選挙をヒントにした。

「生徒たちが、SNSで飛び交う真偽も不明な情報を鵜呑みにするようになっては危険。一方で取材やデータを積み重ねて記事を書いているのが新聞で信頼性は高い。それぞれの新聞社の主張がわかる社説を読み比べることで、多様な視点をもち、情報の信頼性を自分たちから調べるようになるのではないかと思った」と森澤教諭は話す。

授業に使った社説は①成人の日②大谷翔平選手のMVP受賞③能登半島地震1年④エネルギー基本計画⑤同性婚訴訟⑥首相のアジア訪問――の各テーマに分け、それぞれ2紙の社説を森澤教諭が選んだ。生徒たちは6グループに分かれて、2テーマの社説を読んで比較。難しい内容はインターネットを検索して情報を得るなどしながら、各紙の主張や視点の違いを話し合った。

授業の最後には各グループの代表者が議論の結果を発表した。原発の在り方などを扱ったエネルギーのテーマを比較したグループの生徒は「日経新聞の社説では原発に肯定的だが、あらゆる手段を総動員して脱炭素や安定供給を目指そうと主張している」。一方で毎日新聞の社説に対しては「福島第一原発の事故があったのに原発の推進を続けるのはなぜだ、と否定的だ」などと両紙の主張の違いを指摘していた。

森澤教諭は「今回は時間が足りなかった。今後は情報を批判的に受け止める読解力なども付けてもらうよう、新聞を使った授業を続けていく」という。

ただ、生徒たちの家庭は「ほとんど新聞を購読していないため、新聞の情報に触れる機会は少ない」と森澤教諭。生徒たちも「ふだんは新聞を読まない」「学校の授業で初めて新聞を読んだ」「文章が難しい」などと話している。

授業後には森澤教諭や見学した教諭たちの意見交換会があり「生徒たちは課題を出さないと新聞を読まない」といった声が上がっていた。

公開授業を取り仕切った兵庫NIE推進協議会の三好正文事務局長は「しっかり取材をして真実なのかを確認する『裏取り』も重ねているのが新聞。生徒たちには新聞の正しい情報を役立てていってほしい」と話していた。=2月19日付新聞情報

[写真㊤]生徒たちは読み比べた社説の違いを議論した[写真㊨㊦]タブレット端末を使って社説を読み比べる生徒たち[写真㊦]公開授業をする森澤亮介教諭

◆実践された有馬高校・森澤亮介教諭の寄稿(授業のめあてや感想、展望)はこちら

◆参加者の感想はこちら

.