兵庫は広い。北は日本海に面し、南は瀬戸内海から淡路島を介して太平洋に続く。日本新聞協会のNIE実践指定校は全県に広がり、特色ある取り組みを行っている。

今回は、県北部・但馬の養父市立宿南小学校の実践発表と、同市立建屋(たきのや)小学校のポスター発表を取り上げる。

養父市立宿南小学校

新聞作りアプリを活用して(実践発表)

小中学生対象の手作り新聞コンクールを山陰中央新報社(本社・松江市)で担当している。手書きの新聞は肉筆ならではの良さがあるが、日常的に取り組むには手間がかかりすぎるのが難点だ。「新聞作りアプリを使えば、もっと気軽に学習に取り入れてもらえるのではないか」と思い、養父市立宿南小学校の実践発表「新聞づくりアプリ『ことまど』を使った養父市の産業紹介」を聴講した。アプリは「伝えたいこと」を形にし、発信するのに有効なツールであると感じた。

小中学生対象の手作り新聞コンクールを山陰中央新報社(本社・松江市)で担当している。手書きの新聞は肉筆ならではの良さがあるが、日常的に取り組むには手間がかかりすぎるのが難点だ。「新聞作りアプリを使えば、もっと気軽に学習に取り入れてもらえるのではないか」と思い、養父市立宿南小学校の実践発表「新聞づくりアプリ『ことまど』を使った養父市の産業紹介」を聴講した。アプリは「伝えたいこと」を形にし、発信するのに有効なツールであると感じた。

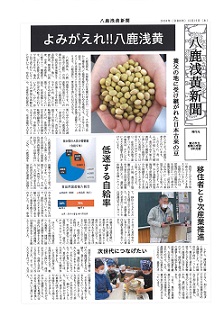

2024年度、6年生は地元の在来種の大豆「八鹿浅黄(ようかあさぎ)」の新聞を神戸新聞社のアプリ「ことまど」を使って作った。もとは地域の文化財を取り上げた新聞を作る予定で学習も進めていたが、学校で育てていた八鹿浅黄の収穫を機に、食べ方や背景に関心を抱いた児童が、自ら新聞にしたいと申し出たという。

担任の菅原幹生教諭にとっては想定外の展開だったが、児童の姿に本気を感じ、授業をやりくりして生産者への取材や試食の段取りをして児童をサポートした。できあがった「八鹿浅黄新聞」には、品種がいったん姿を消して復活した背景や、農家の思いが盛り込まれ、児童の視点が学校の畑から出発し、自給率や地域活性化まで広がっていることが伝わる。

読めばこの大豆のことがよく分かり、食べてみたくなる新聞は24年度、神戸新聞社主催の「ことまど新聞コンクール」小学生の部で金賞を受賞した。

学校を回って児童生徒に新聞作りを教える際、一番大事なのは「伝えたいことを見つけること」と話している。大切なことを前文に書く「逆三角形」スタイルの記事や、レイアウトのうまさも読者に伝えるためには大切な要素だが、そもそも伝えたいことがないと始まらない。

島根県でも調べ学習の成果を新聞にまとめる学校は多く、当社のコンクールにも多数寄せられる。与えられたテーマでも、その中に自分の「伝えたい」を見つけた作品は、多少、新聞の法則から外れていても読者の心をつかむ。

レイアウトは新聞社に専門部署があるほどの難しい作業だ。伝えたいことがあるとき、アプリがこの作業を助けてくれれば、内容に磨きをかけるのに時間を割ける。書き直しが簡単なこと、文字をパソコン入力できることで、新聞作りのハードルが下がる児童生徒もいるだろう。

実践発表では講評を務めさせてもらい、主に3つのことをお伝えした。

1つ目は、宿南小の新聞作りには土台があること。伝えたいことを見つける探究心や思考力、新聞という媒体への慣れは、記事スクラップやスピーチなどNIE実践指定校としての継続的な取り組みが大きい。

2つ目は、発信の大切さだ。新聞は読まれてこそ。ホームページ掲載でも展示でも、発信すれば読者から反響がある。反響は次の発信への原動力となる。

3つ目は、アプリを使っても新聞作りが負担な児童生徒には、はがき新聞などサイズを変えて、できる範囲で取り組む工夫も有効だということだ。

児童生徒の皆さんには、まず発信する楽しさを知ってほしい。その副産物として、新聞作りは多様な力を育ててくれると思う。

清水 由紀子(山陰中央新報社NIE担当、島根県NIE推進協議会事務局長)(9月17日)

[写真㊤]「ことまど」を使った新聞作りについて実践発表する宿南小の教諭たち=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大岡本キャンパス[写真㊨㊤]「ことまど新聞コンクール」小学生の部金賞の「八鹿浅黄新聞」 PDFはこちら

◆

養父市立建屋小学校

英語を学ぶ「イングリッシュマラソン」(ポスター発表)=出展されたポスター ポスター.pdf

【神戸大会資料集のメッセージ】

英語教育などを推進する小規模特任校である。ゲームを通じて英語を学ぶ「イングリッシュマラソン」は、兵庫県NIE推進協議会の提案で英字新聞も用いて2018年度から始まり、今では地域を巻き込んだ催しへと発展した。児童たちは学年を超えて数グループに分かれ、各教室をめぐり、外国語指導助手(ALT)らが出題する問題を解いていく。

.