~「やさしさ」を問い直す~ グラレコ.pdf

「やさしい日本語」とは、外国人や小さい子どもも理解しやすい日本語のことだ。2024年8月、兵庫で発足した「新聞をつかった『やさしい日本語』研究会」の7回目となる交流会が9月24日、オンラインで開催された。今年夏の「NIE全国大会神戸大会」でのご縁がつながり、兵庫のほか、京都、滋賀、大阪、さらには長野、沖縄から、新聞関係者や「入門・やさしい日本語」認定講師、日本語教育関係者、元アナウンサー、教員など、多様なメンバーが参加した。この異分野のメンバー構成こそが、本研究会の活発な議論を支える土壌となる。

新聞関係者は今回初めて、NIE神戸大会の実践発表(発表者=福田浩三・兵庫県立伊川谷高校主幹教諭)で研究会のことを知った、琉球新報社(沖縄県)と信濃毎日新聞社(長野県)から参加があった。

今回のテーマは「1年間を振り返って~いままでとこれから」。発足から約1年間の活動を総括しつつ、やさしい日本語を活かしたNIEの可能性について議論を深めた。

参加者の自己紹介の後、これまでの6回の研究会を振り返り、関心の高かったトピックについて共有した。やさしい日本語の実践者には「はがき新聞」(はがき大の用紙に体験したことや学んだことを新聞形式で表したもの)も実践している人がいる。「なぜ、両者に親和性を感じたのか」という問いを中心に、議論が深まったのは大きく2点である。

1点目は、はがき新聞の魅力と可能性について。やさしい日本語は、わかりやすくするために文を区切ったり、具体的に説明したりするため、文章が長くなる傾向がある。一方、紙面上の制約があるはがき新聞は、要点をまとめ、シンプルに伝えなければならない。両者が融合することで、簡易で簡潔な伝達が可能になる点に改めて着目した。見出しの付け方や写真・イラストの選び方といった、新聞作りの重要な要素を学ぶ上でも、はがき新聞は、やさしい日本語と新聞を結びつける、NIE活動を展開する上で効果的なツールであることを再確認した。

はがき新聞に関する講習経験が豊富な記者からは「はがき新聞だからこそ、相手に届けるものであってほしい」というコメントが寄せられた。単に書いてまとめるだけでなく、「届ける」という相手意識・目的意識も大切な視点である。

2点目は、「中学生でも理解できる」と言われる新聞は、「果たして本当にわかりやすく伝えられているのか」という、本質的な問いである。ルビを振ることや「です・ます」調にすることは、確かに読みやすさにつながる。しかし、それは表面的な「読みやすさ」に留まり、内容を深く理解するための「理解へのやさしさ」につながっているのだろうか。

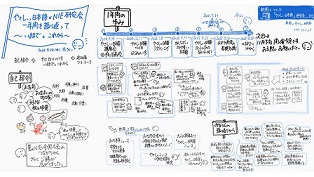

研究会では、「文法としてのやさしい日本語」と「表現としてのやさしい日本語」、「わかりやすく伝えること」と「やさしさ」の意味について意見を交わした。この日の内容は、添付しているグラフィックレコーディング(グラレコ)も参照いただきたい。

さて、第8回研究会は「新聞にツッコミを!」というテーマで、実践的な内容で開催を予定している。西日本新聞社(本社・福岡市)がオンラインで公開している「やさしい日本語に翻訳したニュース」を取り上げ、元の新聞記事がどのようにやさしい日本語に変換されているのかを分析する。せんえつながら元の記事にツッコミを入れ、やさしい日本語と新聞活用の可能性について模索していく計画だ。

本研究会は、こじんまりとしたゆるやかな場を通して、「すべての人に、わかりやすく情報を届ける」という大切な目的に向かい、それぞれの立場から活発に意見交換している。新聞活用や「やさしい日本語」にご関心のある方はお気軽にご参加ください。多様な視点に触れ、新たな気づきを得るきっかけになれば幸いである。

井上 幸史(姫路市立英賀保小学校長、日本新聞協会NIEアドバイザー)(9月29日)

[写真説明]7回目の研究会の様子を描いたグラフィックレコーディング(グラレコ)=作成・井上幸史。グラレコは、会議などの内容を文字や図・イラストで記録したもの。「NIE全国大会神戸大会」でも導入した