各新聞社の関連記事を紹介しています

各新聞社の関連記事を紹介しています

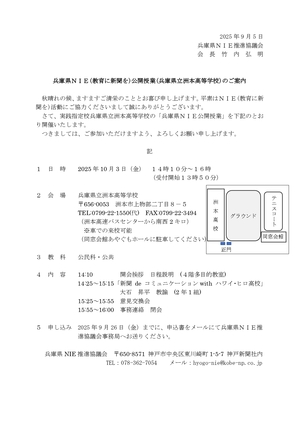

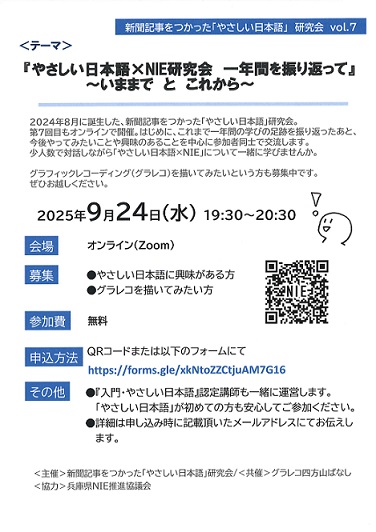

「第30回NIE全国大会神戸大会」(主催=日本新聞協会、主管=兵庫県NIE推進協議会・神戸新聞社)が7月31日~8月1日、神戸市内で開かれ、全国各地から教育やメディア関係者約1800人に参加いただきました。

多様なメディアと情報にどう向き合うか、教育現場でどう新聞を活用するかについて考える2日間になりました。酷暑の中、全国から参加いただき、ありがとうございました。

記事(神戸新聞)はこちらからお読みいただけます。

ファッション都市 神戸からドレス作品を発信 「新聞女」西沢さん NIE神戸大会

新聞で学んで 教育現場の活用例をブースで紹介 NIE神戸大会

活動をポスターで紹介 全国71校・団体・新聞社 NIE神戸大会2日目

大学、職場でも新聞活用を 実践の教員ら討議 NIE神戸大会2日目

◆

記事(読売新聞)はこちらからお読みいただけます。

情報とは 思い語る 小川洋子さん「小説のヒントの宝庫」 全国大会開幕

8月2日付朝刊淡路版「ミニコミ紙 地域交流 分科会 洲本高取り組み」.pdf

◆

記事(朝日新聞)はこちらからお読みいただけます。

「教育に新聞を」神戸でNIE全国大会 作家の小川洋子さんが講演

◆

記事(毎日新聞)はこちらからお読みいただけます。

8月1日付朝刊社会面・兵庫県版「情報が世界広げる 小川洋子さん講演」、2日付朝刊兵庫県版「紙面上に『生徒の興味』 県内教員らが事例報告」.pdf

◆

記事(新潟日報)はこちらからお読みいただけます。

小学生防災士の活動を紹介! 新発田市の小学5年生・大竹葵さんらのポスター展示 神戸でNIE全国大会

◆

記事(愛媛新聞)はこちらからお読みいただけます。

8月21日付朝刊生活面 実践発表より 新聞データベースの活用.pdf

※愛媛県からの大会参加者の感想はこちら(愛媛新聞オンライン)からお読みいただけます。

◆

記事(下野新聞)はこちらからお読みいただけます。

◆

記事(琉球新報)はこちらからお読みいただけます。

防災・減災教育における新聞の役割議論 NIE全国大会、神戸で開幕

◆

記事(産経新聞)はこちらからお読みいただけます。

8月1日付東京本社版・大阪本社版朝刊3社面「『情報氾濫時代、新聞の活用を』 神戸でNIE全国大会」

8月16日付東京本社版朝刊 学ぼう産経新聞増刊号「新聞記事に『ツッコミ』を NIE全国大会 北神戸総合高が公開授業」/8月27日付大阪本社版夕刊2社面

◆

記事(山陽新聞)はこちらからお読みいただけます。

◆

記事(岩手日報)はこちらからお読みいただけます。

8月21日付朝刊10面「時代読み解き命を守る」.pdf ※岩手日報社の許諾を得て転載しています

◆

記事(山陰中央新報)はこちらからお読みいただけます。

9月3日付朝刊特集面「時代を読み 活用する力育てる」.pdf

※島根県のNIEアドバイザーの全国大会レポートはこちら(島根県NIE推進協議会サイト)からお読みいただけます。

◆

記事(新聞情報)はこちらからお読みいただけます。(抜粋)

◆

記事(大分合同新聞)はこちらからお読みいただけます。

◆

記事(中国新聞)はこちらからお読みいただけます。

◆

記事(信濃毎日新聞)はこちらからお読みいただけます。

◆

記事(静岡新聞)はこちらからお読みいただけます。

8月1日付朝刊24ページ.pdf 8月2日付朝刊22ページ.pdf

◆

記事(北海道新聞)はこちらからお読みいただけます。

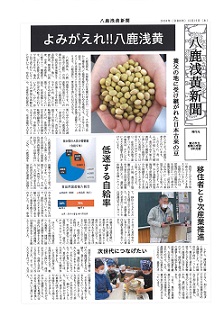

小中学生対象の手作り新聞コンクールを山陰中央新報社(本社・松江市)で担当している。手書きの新聞は肉筆ならではの良さがあるが、日常的に取り組むには手間がかかりすぎるのが難点だ。「新聞作りアプリを使えば、もっと気軽に学習に取り入れてもらえるのではないか」と思い、養父市立宿南小学校の実践発表「新聞づくりアプリ『ことまど』を使った養父市の産業紹介」を聴講した。アプリは「伝えたいこと」を形にし、発信するのに有効なツールであると感じた。

小中学生対象の手作り新聞コンクールを山陰中央新報社(本社・松江市)で担当している。手書きの新聞は肉筆ならではの良さがあるが、日常的に取り組むには手間がかかりすぎるのが難点だ。「新聞作りアプリを使えば、もっと気軽に学習に取り入れてもらえるのではないか」と思い、養父市立宿南小学校の実践発表「新聞づくりアプリ『ことまど』を使った養父市の産業紹介」を聴講した。アプリは「伝えたいこと」を形にし、発信するのに有効なツールであると感じた。

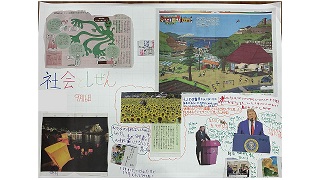

児童の作品 1(4グループ).pdf

児童の作品 1(4グループ).pdf