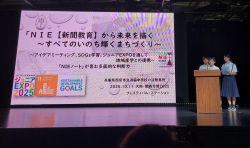

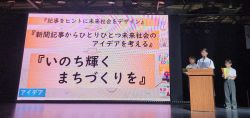

愛徳学園中・高校 米田俊彦教諭=実践発表「ICTで拓くNIEの新たな地平」を廣畑彰久教諭、武藤邦生・神戸新聞社教育ICT部次長とともに担当

北海道から沖縄まで全国各地のみなさまのご来場、感激いたしました。これまで取り組んできたNIE活動と、現在のAI(人工知能)やICT(情報通信技術)が進化する中でのNIEの在り方、さらには、今後の可能性について発表させていただきました。

発表後、会場からはAIについてのご質問をいただいたり、姫路市立英賀保小学校の井上幸史校長先生(日本新聞協会NIEアドバイザー)からは「『のりしろ』としての新聞とは何か、を考えては」という助言をいただいたりしました。

さらに、法政大学の坂本旬教授には、ご講評の中で、AIの仕組みを理解することの重要性や、メディアリテラシーやコミュニケーションの在り方などを幅広くお教えくださいました。

ご参加くださったみなさまとご一緒に新しい地平を見ることができました。本当にありがとうございました。

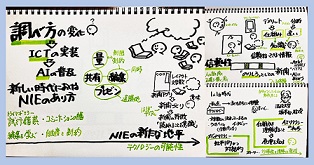

姫路市立英賀保小学校 井上幸史校長=神戸大会のグラフィックレコーディング(グラレコ)を担当、愛徳学園中・高校などの実践発表「ICTで拓くNIEの新たな地平」で助言

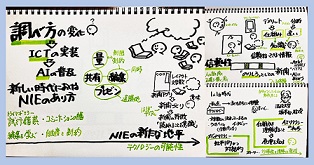

このたびは、私たちグラフィックレコーディングチーム「らくがきレコーダーズ神戸」に活動の機会をいただき、ありがとうございました。神戸ポートピアホテル、そして甲南大学で描いたグラレコに「学びが深まった」「大会の要点が俯瞰(ふかん)できる」など、多くのポジティブなフィードバックをいただき、メディアとしてのグラレコ、そしてNIEとの親和性に大きな手応えを感じた時間となりました。

また、愛徳学園中・高等学校の素晴らしい実践発表「ICTで拓くNIEの新たな地平」では、グラレコも活用しながら、さまざまな情報をつなぐ「『のりしろ』としての新聞」について全国からの参加者のみなさんと共有することができました。

この貴重な経験を力に、今後もグラレコの力でNIEの新しい可能性を模索していきたいと思っています。ありがとうございました。

「ICTで拓くNIEの新たな地平」の様子を伝えるグラレコ グラレコ.pdf

こちらから大会で描かれたすべてのグラレコを見ることができます

グラフィックレコーディング(グラレコ)とは 会議などの内容を文字やイラスト・図・記号で模造紙などに描きだす、その場の学びや雰囲気をリアルタイムで可視化するツール

兵庫県立洲本高校 大石昇平教諭=実践発表「地域住民とつながり生徒の世界を広げるNIE」を担当

神戸大会では、実践発表という貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

私は、本年度から日本新聞協会のNIEアドバイザーの職を拝命した若輩者です。そのような私の分科会にも全国各地から足をお運びいただき、恐縮の限りでした。

今回の私の実践発表は、高校生と地域の高齢者グループの方による新聞記事を通じた意見交流会と、当校の新聞部員が読売新聞販売店「YC洲本」とコラボして行ったミニコミづくりに関するものでした。会場の聴衆のみなさまから、新聞を通じた地域との関わり、そして、新聞を媒介とした交流を継続するよう激励をいただいたことは、今後の私の活動の指針になるものでした。

全国大会をピークとせず、今大会での経験と出会いを糧とし、今後のNIE活動に尽力してまいります。

[写真説明]「地域住民とつながり生徒の世界を広げるNIE」をテーマにした実践発表。地域の高齢者グループと生徒有志が、コメ問題や少子高齢化がテーマの新聞記事について意見交換したことなどを報告した。大石教諭は今年10月3日、洲本高校2年生と、ホームステイ中の米国ハワイ・ヒロ高校2年生が参加する公開授業を実施。生徒たちが日米の新聞読み比べを行うなど、国際色豊かなNIEにも取り組んでいる=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

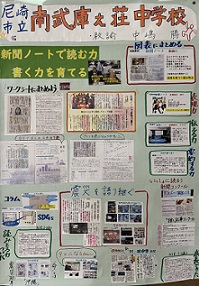

尼崎市立南武庫之荘中学校 中嶋勝教諭=姫路市立飾磨中部中学校の実践発表「NIE俳句」で司会を担当、南武庫之荘中学校のポスター発表「新聞ノートで読む力と書く力を育てる」を担当

スーパーキッズ・オーケストラによる演奏から始まったNIE神戸大会。指揮者の佐渡裕さんの「生徒は教師の『鏡』ですよね」という言葉が胸に刺さりました。小川洋子さんの記念講演は、教育現場で実践している者に自信を与えてくださいました。続くパネルディスカッションでは、「これからは『News In Education』の時代です」という古田大輔さんの問題提起が斬新でした。大変勉強になる全体会でした。

実践発表「NIE俳句」では、「新聞を使った俳句作り」について姫路市立飾磨中部中学校の佐伯奈津子先生が報告されました。新聞の写真からイメージしたことを俳句にしていく授業の過程など、具体的な内容が紹介され大変勉強になりました。創意工夫された実践に対して、日本各地から参加されたみなさんからたくさんのご意見やご感想をいただき、内容の濃い報告会となりました。

また、特製ロゴ入りのマッキー(黒マジック)を使い、実際に分科会の参加者同士で「クロヌリハイク」作りに取り組み、近くに座った方と俳句を披露し合うなど、とても和やかな雰囲気であったと感じます。みなさんが応募されたクロヌリハイクが入選することを願っております。

交流会やNIEアドバイザー会議では、私の知らなかった各地のNIE活動を知ることができました。貴重な経験をさせていただき本当にありがとうございました。これからも精進して、生徒たちの「鏡」となれるよう頑張ります。

新聞ノートで読む力と書く力を育てる=出展されたポスター、写真㊨㊦ ポスター.pdf

.

[写真説明]「新聞に❝ツッコミ❞を」をテーマにした公開授業。生徒たちが、新聞を読んで疑問に思ったことを「ツッコミ新聞」としてまとめた経験などを発表した。「ツッコミ新聞」―。記事の内容に対し、生徒が「問う(ツッコミを入れる)」。関西ならでは?のNIE活動が、参加者の関心を集めた=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

[写真説明]「新聞に❝ツッコミ❞を」をテーマにした公開授業。生徒たちが、新聞を読んで疑問に思ったことを「ツッコミ新聞」としてまとめた経験などを発表した。「ツッコミ新聞」―。記事の内容に対し、生徒が「問う(ツッコミを入れる)」。関西ならでは?のNIE活動が、参加者の関心を集めた=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

写真説明]網干高校の実践発表。同校は今年2月、「地域防災」をテーマに、近くの姫路市立網干西小学校と公開授業を行うなど、地域に根差したNIE実践を続けている=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス

写真説明]網干高校の実践発表。同校は今年2月、「地域防災」をテーマに、近くの姫路市立網干西小学校と公開授業を行うなど、地域に根差したNIE実践を続けている=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス