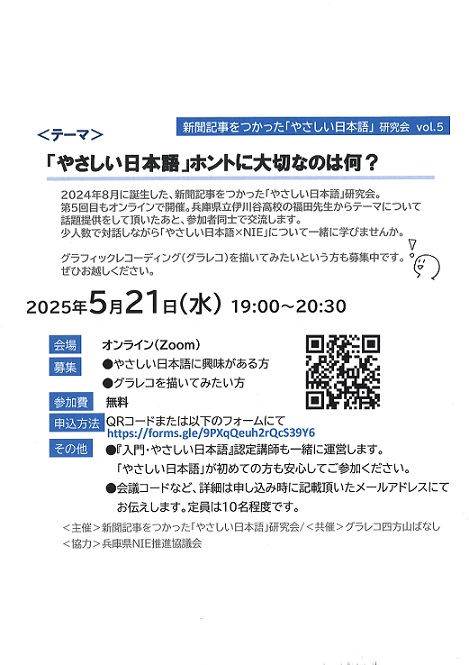

神戸新聞アドバイザーが講師に

生徒同士が「好きなもの」をテーマにインタビューし合い、新聞にまとめる出前授業が5月27~28日、西宮市宮前町3の浜脇中学校であり、2年生延べ36人が参加した。同校は日本新聞協会のNIE実践指定校。神戸新聞NIE・NIB推進部の三好正文シニアアドバイザーが講師を務めた。

三好アドバイザーは「友達のよいところを書こう」「取材に答えることで自分を見つめ直そう」と語りかけた。インタビュー取材のこつでは、具体的に聞く、変化(過去、現在、未来)を聞く、他者との比較を聞くーなどを、写真撮影のこつでは、動きのある写真を撮る▽関連のあるものを写し込む(例えば、サッカー選手ならサッカーボールをもってもらう)ーなどを挙げた。

インタビューで生徒たちが上げた好きなものは、サッカーや野球、卓球などのスポーツ、バトントワリング、ピアノやホルン演奏、読書、一人旅、ゲーム、お菓子づくりなど多岐にわたった。「プロのサッカー選手になりたい」「声優になりたい」。将来を見据えている生徒もいた。

取材後、生徒たちはそれぞれB4判の用紙に記事を書き、写真を貼り付け、見出しを付け、紙面を完成させた。

三好アドバイザーは「これからも友達を大切にしよう」と呼びかけた。「新聞の読み方」などをテーマにした講演も行った。

[写真㊤]インタビューし合う生徒たち=5月27日、いずれも浜脇中学校[写真㊦]インタビューしたことを新聞にまとめる生徒たち=5月28日

※「わたしの感想NIE」に生徒のみなさんの感想を掲載しています。

.